2016.04.02

Pilates School@Hinata room Apr.2016(ピラティススクールアットひなたルーム)

皆さん、こんにちは。大分暖かくなり、動きやすい季節になりましたね。

先月、1年ぶりに山登りに行ってきました。1年ぶりなのでキツイかな?!と思って行ったのですが、

なんと!!全然きつくない!!むしろ、身体が軽く、安定感バッチリで岩場を飛び跳ねていきました(^^♪

ピラティスを続けて、実際に身体の変化を感じ、ますますピラティスの虜になってしまいました。

いつまでも、今と変わらず健康に動ける身体を目指して、今月もピラティスを一緒に楽しみましょう!!

■ピラティスの動作原則

①ブリ-ジング

②エロンゲーション

③コアコントロール

④アーティキュレーション

⑤肩甲帯の組織化

⑥四肢の体重支持

⑦全身(動き)の統合

(今月は、先月に引き続いて、7つの動作原則の3番目「コアコントロール」についてお伝えします。)

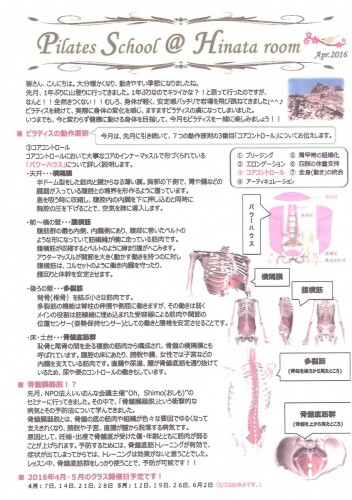

③コアコントロール

コアコントロールにおいて大事なコアのインナーマッスルで形づくられている

「パワーハウス」について詳しく説明します。

・天井・・・横隔膜

半ドーム型をした筋肉と腱からなる薄い膜。胸郭の下側で、胃や腸などの

臓器が入っている腹腔との境界を形作るように覆っています。

息を吸うときに収縮し、腹腔内の内臓を下に押し込むと同時に

胸腔の圧を下げることで、空気を肺に導入します。

・前~横の壁・・・腹横筋

腹筋群の最も内側、内臓側にあり、腹部に巻いたベルトのような形になっていて

筋線維が横に走っている筋肉です。

腹横筋が収縮するとベルトのように締まり腹がへこみます。

アウターマッスルが関節を大きく動かす働きを持つのに対し

腹横筋は、コルセットのように働き内臓を守ったり、腰回りと体幹を安定させます。

・後ろの壁・・・多裂筋

背骨(椎骨)を結ぶ小さな筋肉です。

多裂筋の機能は脊柱の伸展や側屈に働きますが、その働きは弱く

メインの役割は筋線維に埋め込まれた受容器による筋肉や関節の

位置センサー(姿勢保持センサー)としての働きと腰椎を安定させることです。

・床・土台・・・骨盤底筋群

恥骨と尾骨の間を走る複数の筋肉から構成され、骨盤の横隔膜とも呼ばれています。

腹腔の床にあたり、膀胱や腸、女性では子宮などの内臓を支えている筋肉です。

直腸や尿道、膣が骨盤底筋を通り抜けているため、尿や便のコントロールの働きもしています。

■骨盤臓器脱!?

先月、NPO法人いいおんな会議主催”Oh、Shimo(おしも)”のセミナーに行ってきました。

その中で、「骨盤臓器脱」という衝撃的な病気とその予防法について学んできました。

骨盤臓器脱とは、骨盤の底の筋肉や組織が色々な要因でゆるくなって支えきれなくなり

膀胱や子宮、直腸が膣から脱落する病気です。

原因として、妊娠・出産で骨盤底が受けた傷・年齢とともに筋肉が弱ることが上げられます。

予防するためには、骨盤底筋トレーニングが有効で症状が出てしまってからでは

トレーニングは効果がないと言うことでした。

レッスン中、骨盤底筋群をしっかり使うことで、予防が可能です!!

住所

〒860-0823

熊本県熊本市中央区世安二丁目2番2号

TEL 096-327-0007

受付時間

月~土 10:00~13:00 16:00~20:00

※日曜日は午前診療のみです。

休診日 木・祝